回顧台灣美術教育的路徑,像是沿著一條翻山越嶺的羊腸小徑,一開始以為要攀登知識與技藝的高峰,走著走著卻發現,這路是通往一座情感與權力交織的斷崖。

這條路的開端,並不在巴黎,而在東京。殖民時期的「美術教育」是帝國體制的一部分,台灣學生被送往東京美術學校,接受嚴格的寫生、造形、寫實技巧訓練。這種體系強調紀律與服從,把素描當成殖民審美的基本修練——畫得不像不行,畫得太像也不行,最終目的是讓你畫出一種剛剛好的「日式現代性」。我們以為在學美術,其實是在學如何被看。

接著,國民政府來了。蔣介石政權帶來了另一套審美軍隊:所謂「渡海三家」,以及以徐悲鴻體系為代表的中國美術學院派。他們帶來的不是解放,而是另一種「正統性工程」。美術教育變成中華文化正朔的延伸工具,西畫是技術,國畫是精神,而誰有資格講精神、誰只是勞力輸出,全由政治結構決定。學生學的不是藝術,而是怎麼證明自己夠「中國」。

所以,我們的教育體制像是用殖民與威權的雙重密碼編織出來的混種網。從十九世紀巴黎美術學院(Beaux-Arts),我們繼承了對素描與技巧的執著,那是一種用鉛筆丈量世界的教育信仰。有人又想引進德國包浩斯(Bauhaus)的理性與現代性,講求基礎設計、跨媒體實驗與集體討論。但在這片島上,兩者從未真正對話,只是並置——像油與水,不攪拌,也不沉澱。

課堂上談的是自由,實際上是一場關於誰能說話、誰能被看見的選拔賽。學生學的不只是藝術,而是如何在話術之中存活。那種被評圖課上一句「不夠純粹」打進內心深處的痛,是一種不需用鞭子就能留下傷痕的教育方式。

這樣的學校,說是美術系,其實更像一部情感動員機器——一種溫柔的冷暴力訓練營,讓你學會自我審查、自我壓抑、自我歸罪。

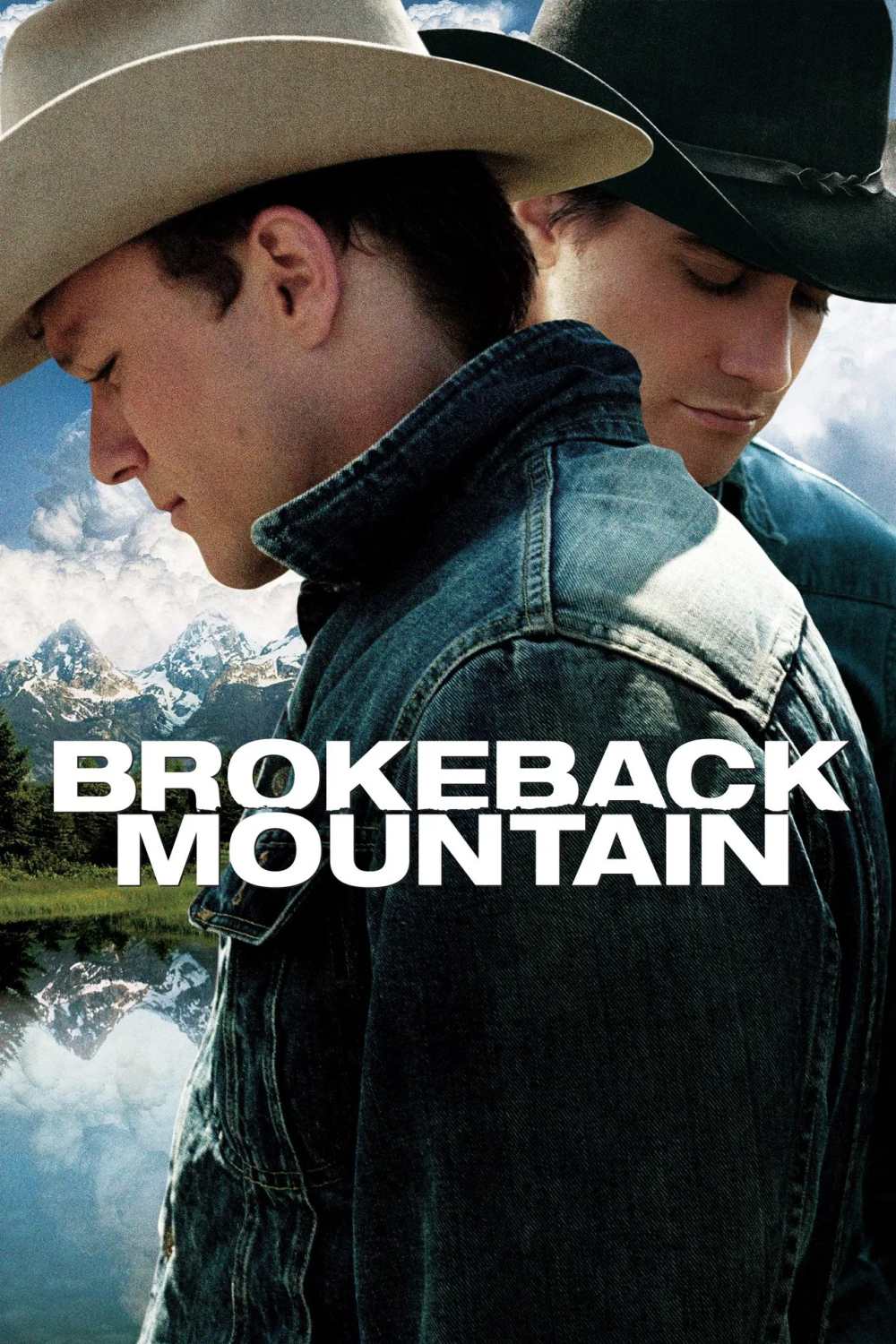

於是我們從Beaux-Arts走到Bauhaus,再轉進東京藝大的影子裡,又橫跨徐悲鴻的寫實學院主義,最後在某個午後山坡上,發現自己早已身陷一場精神與倫理錯綜的斷裂——那是我們的「斷背山」:一座關於師道與服從、期待與失落、教育與情感糾葛的高地。沒有人敢回頭看那座山,但我們都曾經住在那裡。

原文出處 陳龍斌