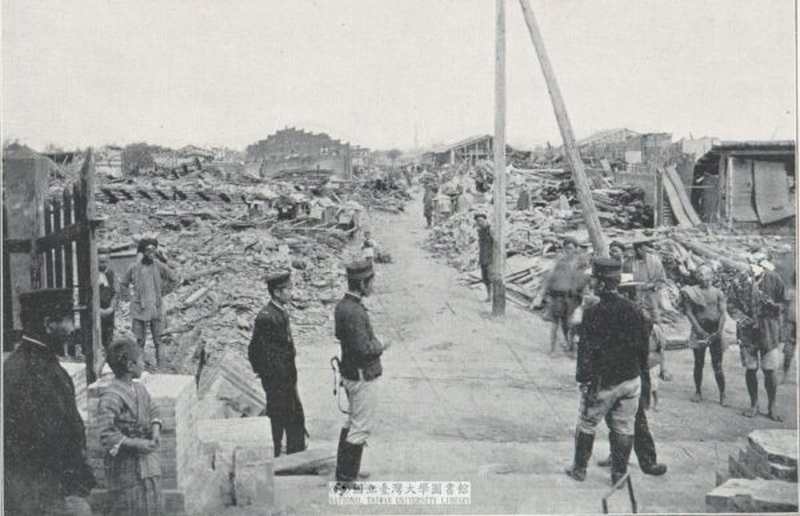

嘉義大地震災景

台灣地震頻繁,日治時期嘉義地區有二次很嚴重的地震災害,1906年(明治39年)3月17日發生7.1級梅山大地震,以及1941年(昭和16年)12月17日發生7.1級中埔大地震。照片為1941年(昭和16年)的震災,地震發生前9天(12月8日)、日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,台灣夜間實施燈火管制。凌晨4時19分地震發生時,許多市民一時錯覺,以為是美機轟炸嘉義。嘉義市區最顯著的災害,是位於北門的第一代製材工場震毀,以及東市場二樓磚造建物倒塌。

====

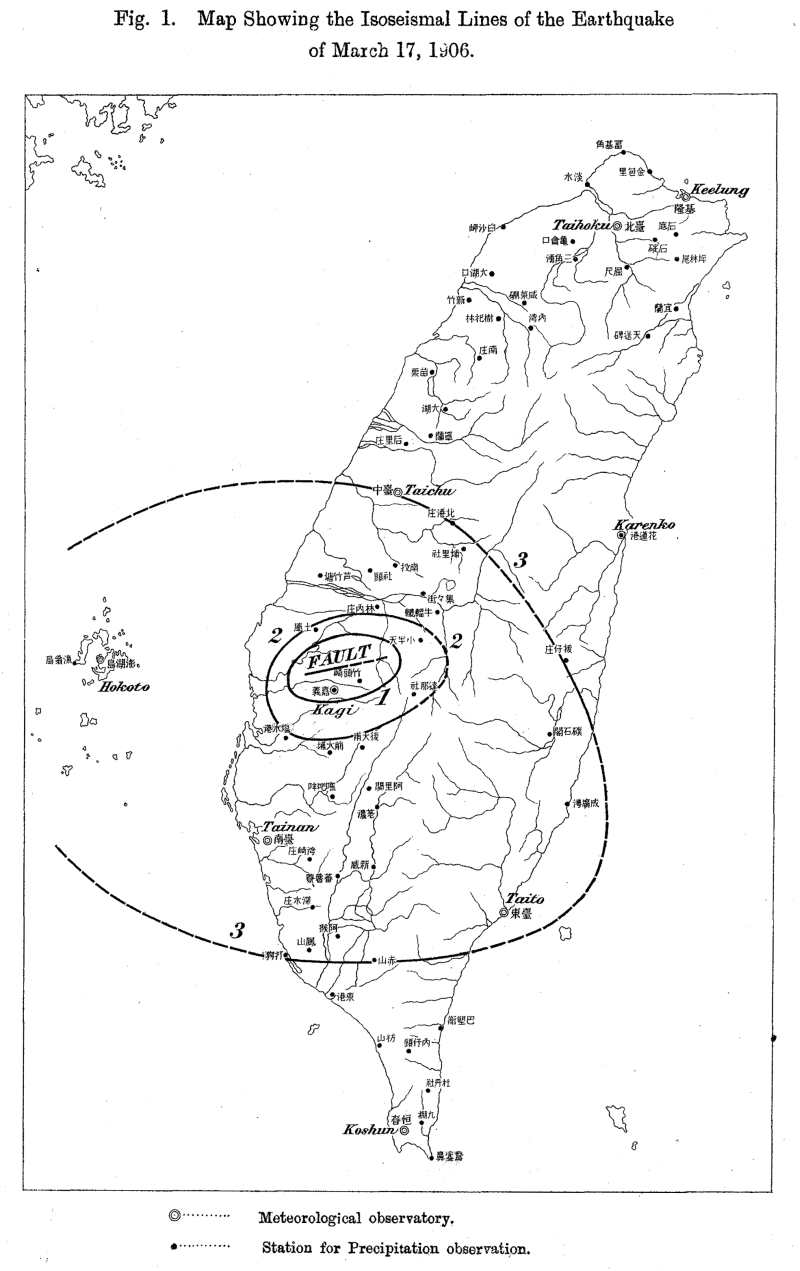

梅仔坑地震,或稱嘉義地方地震、梅山地震或是梅山大地震,是指1906年(明治39年)3月17日於台灣時間(UTC+8)凌晨6時43分於日治臺灣嘉義廳打貓東頂堡梅仔坑庄(今嘉義縣梅山鄉)一帶因梅山斷層錯動而發生的芮氏規模7.1強烈有感地震。而自臺灣有文獻記載以來,這場地震的死亡總人數為史上第四慘重,至少有1258人遇難。

地震主要影響的區域為嘉義廳,所以官方稱為嘉義地方地震。地震所在地為梅仔坑,當時亦稱為梅仔坑大地震。然而梅仔坑在1920年10月地方制度改正後,易名小梅庄、戰後再改為梅山鄉,故今日亦多以現名「梅山」稱為此次地震。

這次地震為芮氏規模7.1,深度為6公里(4英里),屬於淺層地震。

造成地震爆發的主要原因是由兩個斷層錯動所造成。影響最嚴重的是梅山斷層,長約11公里(7英里);第二是陳厝寮斷層,長約4公里(2英里)。若加上新港鄉一帶的地裂與噴砂現象,斷層破裂帶長度可能長約25公里(16英里)。主震發生後,接踵而來的餘震持續了好幾天,嚴重妨礙了救援工作。

災情與傷亡

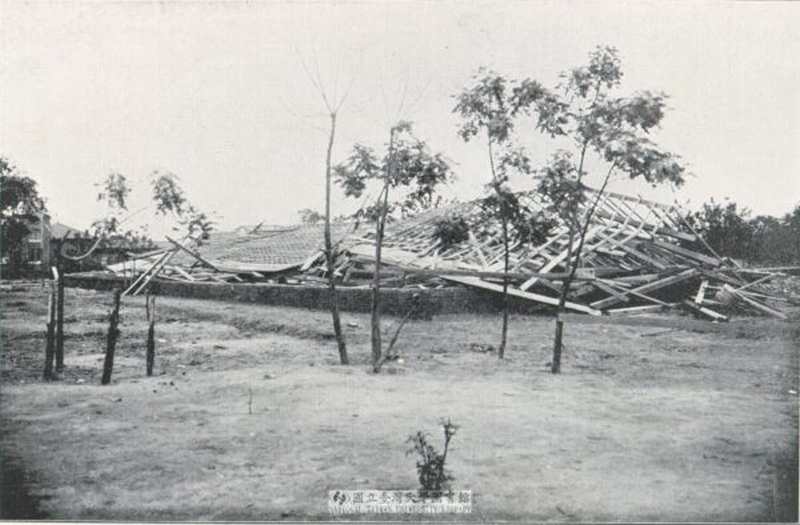

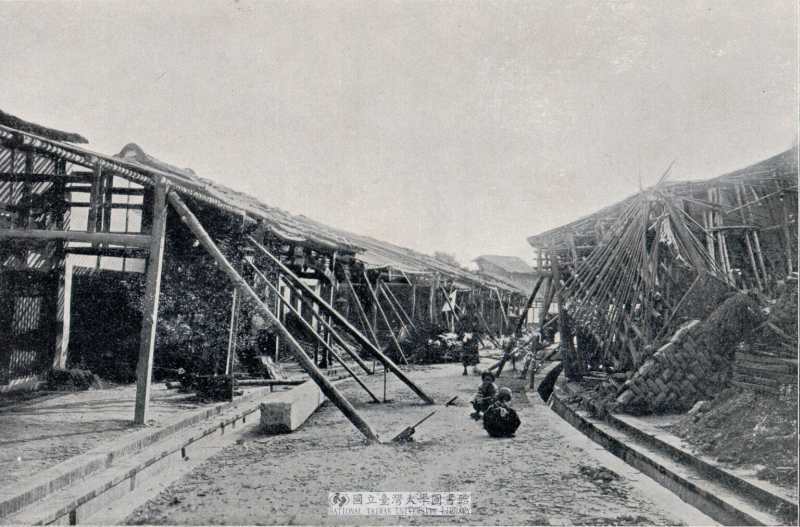

地震後使數以千萬計的房屋全倒或受損,並造成大量人員傷亡。另外,在嘉義地區的鐵路是嚴重扭曲變形。此次地震區域波及全島,震度大致為弱震以上,因震源深度淺,震度激烈區域不大,以嘉義廳打貓附近為中心,涵蓋範圍北自北斗,南至嘉義間40公里;東自梅仔坑,西至新港約28公里的範圍。嘉義、打貓、大莆林、梅仔坑及新港等市街的房屋幾乎全倒,死傷眾多。

數據報告

地震發生後,各方的災情報告略有不同。而官方中央氣象局所公布的人員傷亡損失情況如下:

死亡人數:1,258人

受傷人數:2,385人

房屋全倒:6,769棟

房屋受損或半倒:14,218棟

日本地震學家大森房吉認為,造成這場地震之高死亡人數的問題出在房屋結構。他發現,當地的建築大多以「土埆厝」的形式建造,因此耐震度極低。他的研究裡也提到,當時部分地區在地震後發生土壤液化的現象。

大森的傷亡數據報告與中央氣象局的報告有些出入,其中在「房屋損害」之數目上有很大的差別:

死亡人數:1,266人

受傷人數:2,476人

房屋全倒:7,284棟

房屋受損或半倒:30,021棟

各方反應

甘為霖

傳教士甘為霖(William Campbell)描述了當時地震情形:

我在那裡不久後,有一股深刻的悲傷感覺,看到整條街道散佈著房屋殘骸和雜物,那是多麼地可怕和痛苦。在嘉義有限的面積中,1,216人突然從此離開人間。還有2,306人受重傷,13,259棟房屋毀壞。偉大神秘的力量,從地球深處撕裂,撕裂至每個地方。

地震發生後,台灣總督府立刻從台北派出醫護人員協助。有人把這次地震與1個月後發生的舊金山大地震給聯想在一起;另有一些宗教團體認為,這是世界末日的徵兆。當時台灣仍有部分女性纏足造成行動不便,因此這次地震女性死亡比例比男性高很多。為了地震逃命而加快了纏足習俗在台灣的消失。

註釋

「土埆厝」是台灣早期農村時代的一種普遍建築,主要用黏土、茅草、竹片和白石灰所建成。