罷免運動:各地視覺設計分析與公民設計的力量

「設計,讓社會變更好」

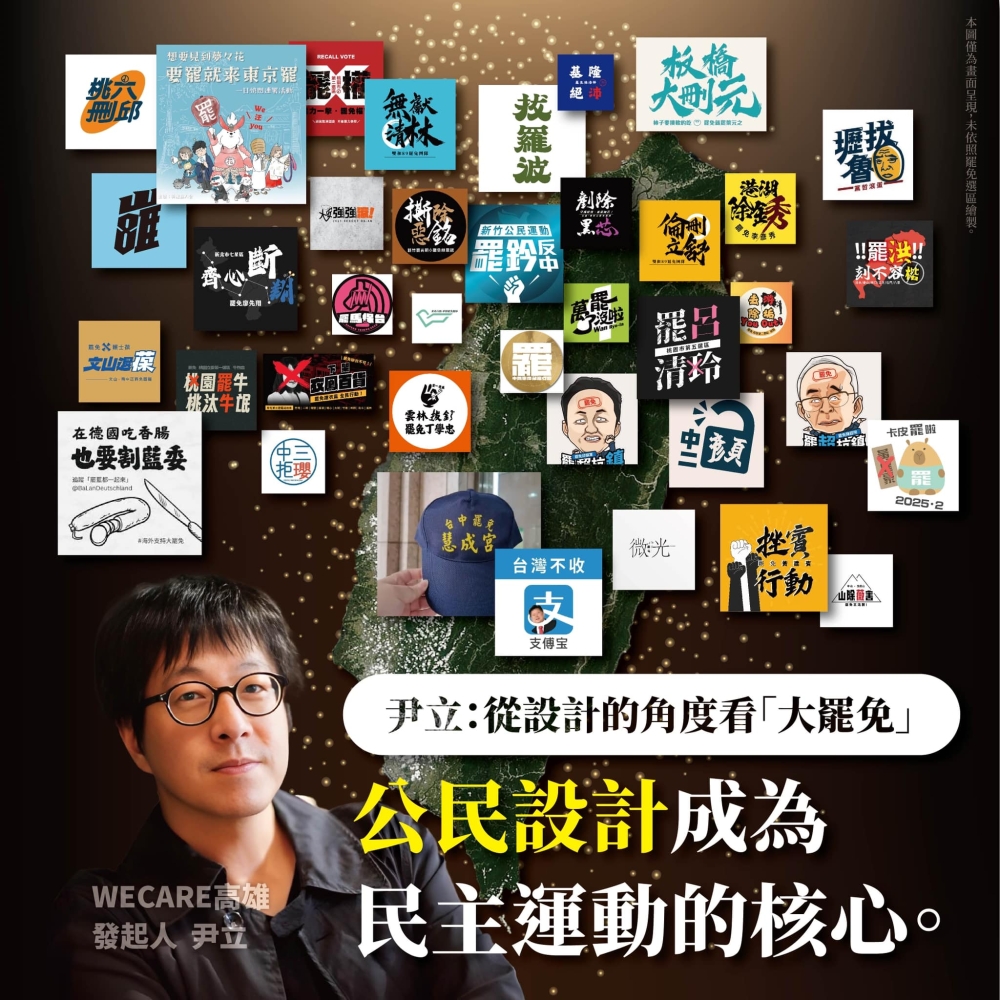

這次的護國反傅抗藍白的罷免行動,不僅是對傅崐萁、藍白聯盟勢力的回擊,更是一場全台公民動員的視覺盛宴。從北到南,各地罷免團隊的視覺設計不僅展現了地方特色,也呈現出公民設計的影響力。這種由群眾自主發起、非典型政黨風格的視覺語言,諧音梗的趣味性,加上海外的台灣人熱情參與,既強化了行動的正當性,也讓運動更具親和力與動員力。

「參與,賦予公民設計社會之權利」

各地視覺設計分析:地方特色與集體共鳴

1. 北部:簡潔有力,理性論述

台北、新北等地的罷免設計,普遍採用簡潔的排版與強烈對比的色彩,如黑底白字、紅黑配色等,營造出「理性、憤怒、行動」的基調。視覺設計多強調「罷免理由」的清楚呈現,例如被罷免對象的爭議言行,以條列式資訊搭配視覺衝擊的標語,使選民快速理解議題。

2. 中部:在地元素與草根動員

台中、彰化等地的罷免視覺風格,帶有更多「本土性」,如運用台語標語、農村意象或地方知名地標等。例如罷免對象若有與地方財團掛勾的爭議,設計上便會強調這層關係,以視覺隱喻的方式讓選民產生共鳴。

3. 南部:熱血動員,罷韓風格的延續

南部此次雖沒有罷免藍委的活動,但支援各地也有一些視覺設計的趣味表現,例如高雄發起護國反傅抗藍白宣講,屏東就有以大富翁為主題的支援罷免行動。

4. 東部與離島:強調民主價值與外地關注

東部(如花蓮、台東)和離島地區,由於人口結構與政治環境不同,罷免設計多半強調「民主價值」,而非單純的政黨對決。例如花蓮的罷免運動,設計上特別強調「外來勢力」與「地方利益」的衝突,利用「花蓮人 vs. 傅崐萁勢力」的對比,加強在地人的認同感。

公民設計的影響:從罷韓到這次大罷免

公民設計指的是由公民群體自主發起、以公共議題為核心的視覺設計。罷韓運動是台灣近年來最具代表性的公民設計案例,而這次罷免運動無疑承襲並發展了這一傳統。

1. 去政黨化的視覺語言

罷免的視覺設計,刻意與傳統政黨風格拉開距離,讓罷免運動看起來更像是「市民行動」而非單純的政治攻防。這次的大罷免也延續了這種策略,許多罷免海報與文宣都強調「公民行動」,而非特定政黨的色彩,讓更多不同光譜的選民願意參與。

2. 群眾參與的設計過程

許多設計師、插畫家、素人創作者自發貢獻視覺素材,形成「去中心化」的設計生態。這次罷免行動也看到類似的趨勢,各地公民自發創作宣傳素材,讓視覺設計更貼近當地文化與選民語言,而不是由上而下的政治動員。

3. 社群媒體的擴散力

社群媒體上的視覺設計幫助運動突破傳統媒體的限制,使行動更具擴散力與影響力。這次罷免行動同樣善用社群媒體,視覺設計往往具有「可分享性」,如短影片、趣味小物、懶人包等,讓資訊快速傳播,降低動員成本。

結語:公民設計成為民主運動的核心

這次大罷免的視覺設計顯示出公民設計的力量,從過往的經驗中學習,但產生新的風貌,並根據各地特色發展出不同的風格。公民設計不只是「美學」,更是一種「民主參與」的方式,它幫助運動建立敘事、提升識別度,並讓更多人願意投入行動。隨著台灣民主運動的發展,公民設計將持續成為人民參與的重要工具,也將影響未來的選舉與社會運動。

原文出處 尹立